HOME サイトマップ 小説作品集 エッセイ

創作こぼれ話

●「われらリフター」が高校の入試問題に

“著作権利用等に係る教育NPO”というところから、突然メールがきて驚いた。『われらリフター』の一部を高校の入試問題に使用したというのだ。「入試問題という性質上、事前のご許諾を得ることができませんでしたが、改めて御礼」とあり、この場合の無許可使用は著作権法で認められているらしい。

メールの趣旨は入試問題の二次利用のことで、次年度の受験希望者の学校説明会に無償配布したいが、その部数が著作権法に認められた「入試問題としての複製」を超えるので、著作者の許諾がほしいというものだった。

ウエイトリフティングにのめり込む力自慢の男たちの、少し常軌を逸した行動を、かなりふざけまくった文体で書いた小説なので、ちょっと信じがたい気がしたが、送られてきた設問をみると、危なくない個所を引用し、真面目な問いによって、ちゃんと学力を試す形になっていた。

自作の小説の試験問題を作者が正しく答えられなかったという笑い話を、どこかで読んだか聞いた気がするが、出題は小説から抜き出した部分の文意を問うもので、作者の意図を問うものではないので違和感はなかった。拙作ごときを採用いただいた先生方に謝意を表したい。

ただ、改めて試験問題としての自分の文章を読んでみて、どことなく昭和のにおいがする古い文体に思えた。言葉は生き物、「やばい」とか「めっちゃ」とかを日常語として使う世代に、正しい国語と映るだろうかと……。(2025/4/3)

●「猫も歩けば」 文学館パネル展示に

北海道文学館が“猫!!ねこ!ネコ!”展の2回目を開催している。猫と文学をテーマに、小説・エッセイ・詩・短歌・俳句・川柳に登場する猫がずらり紹介され、また本の表紙や挿絵、絵本や童話の猫も数多く収集されいて、家族ぐるみで楽しめる特別展示のファミリー文学館だ。それに入場無料。

今回は、私の「猫も歩けば」の冒頭部分がパネル展示されていた。これは小説集『われらリフター』の巻末に、いわば付け足しのように収めたエッセイに光を当てていただいた。また柏艪舎刊の本も再度展示されていた。

このエッセイはタイトルから明らかなように、猫のことばかり書いたものだが、本のメインである小説「われらリフター」にも併収の小説「青髯先生」にも、笑いの小道具として猫を仕掛けているので、猫好きな方は本作も読んでいただけたら幸いかな、と思う。

文筆活動をやめて久しく、気がつけば83歳。今後こういう場に出ることはないだろうと思って、もはや作家ではなく年金生活者の顔を撮ってもらった。(スマホのシャッターを押してくださった方、ありがとうございました)

まだ見学されていない方、「本の中の猫たちがいっぱい!」です。どうぞ、親子づれ、家族づれでご覧ください。(2023/5/18)

期間 2023年4月15日(土)〜6月11日(日) 9:30〜17:00

会場 北海道文学館 札幌市中央区中島公園1-4

休館日 月曜日

●映画化の話

棚の上に、円盤投げのギリシャ彫刻が入った金メダルがある。といっても別に名誉なものではなく、前の東京オリンピックの年にナショナルのカラーテレビを買ったさいの記念品だ。もう57年も経つのになんとなく棄てる気にもならず、埃をかぶったままになっている。

当時、私は24歳、オリンピックをカラーテレビで見ようと買ったのだ。そして何よりも、ウエイトリフティング競技で、三宅義信選手が圧倒的な強さで日本の金メダル第一号となったシーンに興奮した。ちょうど身体を鍛えようとボディビルを始めていたときだったので、ことさら印象に残ったのかもしれない。

その頃、道北の士別に住んでいたが、地元に大学時代ウエイトリフティングの選手として活躍した岡田晃さんがいて、オリンピックの盛り上がりを引き継ぐように同好の若者を募り、士別バーベルクラブを発足させた。私はどちらかというと、カッコいい身体になりたいと筋トレをしていただけなのだが、力自慢の男たちに引きづられるように仲間に加わり、その翌年、身の程知らずにも札幌での国体道予選に出場した。思わぬことにフライ級で3位に入賞した。

スポーツマンにはなりきれない私の唯一の勘違い行動であったが、あのとき自分の可能性を信じた青春の一齣ではある。その後、自分はやはり文系人間であることに気づき、40歳を過ぎてから、転んでもただ起きない信条のもとに、小説『われらリフター』(最新版は柏艪舎刊)を書いた。

この本が、ある映画プロデューサーの目に止まり、映画化の話が舞い込んだときには夢かと思った。重量挙げはマイナーな競技だが、東京五輪の国民的盛り上がりのなかで上映すれば、この競技の醍醐味を知ってもらえる絶好のチャンスになる!

という。人気上昇中の新人俳優を主役に起用、脇役にベテランを配し、あの三宅氏も特別出演していただけるということで、いよいよ撮影を開始したのだったが……。なんとロケ地を台風が直撃、被害が収まらないうちに全国(全地球)にコロナ蔓延の事態となって、やむなく中断。国民的盛り上がりのないまま、オリンピックは強行されるようで万事休す。やはり夢は夢だった、コロナと共に去りぬ(コロナはまだ去っていないが)に終わってしまうようだ。(2021/7/10)

●沓沢久里さん、85歳で北海道新聞文学賞を受賞

第51回北海道新聞文学賞は、沓沢久里『通天閣の消えた町』に決まった。作者は今年85歳、かつてない最高齢の受賞ではないだろうか。その老いを感じさせない創作意欲に敬意を表し、快挙を祝したい。

沓沢(本名・中村久子、以下、呼び慣れたこの名で書く)さんと初めて出会ったのは吉村昭講演会の交流の集いで、たまたま座ったテーブルの隣席が中村さんだった。そのころ、私は札幌に転住したばかりで、会場は知らない人ばかり。ところが、彼女は佐野良二の名前を知っていた。歴代の道新文学賞受賞者リストで見たことがあったのだろう(私は第27回の受賞)。いろいろ話しているうちに、彼女が代表をしている昴の会にぜひ来て話をしてほしいと要請された。

昴の会は会員20名ほどの同人誌で、メンバーは若者から主婦、年配者までさまざまな年齢層の集まりだった。ここで「文学と笑い」の講義をした。これが縁で毎年『昴の会』が発刊されるたびに作品評に呼ばれることになり、何年通っただろうか。視野が狭く、好悪に偏りがちな私の講評をみんな受け入れてくれた。

中村さんは『昴の会』発刊のたびに自作も発表し、まとめ役にとどまらず自ら範を示していた。講評のとき沓沢作品をいつもほめることになる。若い会員は私が代表に気を使っていると見えたかもしれないが、実際に沓沢作品は文章が達者で、人物描写、ストーリー展開ともに的確で抜きん出ていた。

天才から小説の書き方を聴いてもレベルが違うから参考にならないだろうが、凡人の私の書き方は、書き直し、構想の立て直しの連続で、そのジタバタし続ける小説作法は、初心者には身近で参考になったのではないか。懇親会の交流で会員の人たちと気持ちが分かり合えてくると、なかには直接作品を送ってくる人や、賞をとるまでコーチしてください、という人もいた。同人誌で勉強することは正統な小説の学習法だと思っているが、同時に文学賞への挑戦も奨めた。

今回、なんと代表の中村さんが北海道新聞文学賞受賞となった。これは会員の方々に大きな励みになるだろう。85歳でなお「まだ書き残すべきことがある、これからも生きている限り書き続けたい」と話す姿勢がまぶしい。70歳になったとき、老いを感じ、言葉を操る難しさを感じて文学活動をやめた私とは大違いだ。大器晩成、今後ともご健康とご健筆を!

(2017/11/12)

●ウケた話

道北の士別市に住んでいたころ、小咄をひとつ作った。当時、私は教育委員会に勤務しており、人事異動で小中学校の新しい教師が赴任してくると、一同を市内の公共施設見学に案内する。そのガイド役を仰せつかっていたので、マイクロバスに乗って出発すると同時に、それを挨拶のマクラで言ってみた。

有名人が大勢いるところで、司会者が聞きました。

「このなかに士別出身の方がおられるそうですが、どなたですか?」

すると、元プロボクシング世界スーパーウェルター級チャンピオンの輪島選手が手を挙げて、

「ぼくさ(ボクサー)」

真面目な顔立ち(?)の私が、そんなことを言うわけないと思っていたらしく、一瞬、間を置いてから、笑声と拍手が車内に満ちた。もっとも赴任してきた先生ばかりだから、市教委と良好な関係を保つべくヨイショする気持ちもあったに違いないが、いっぺんに和やかな雰囲気になったと思えた。一度笑いをとってしまえば、またオカシナことをいうかもしれないと聞き耳を立ててもらえるようで、以後、私の口も滑らかになった。

元々、私はダジャレをいう癖があり、同僚や部下たちにいつも「寒(さぶ)〜」などと顔を顰めたり、あえてそっぽを向かれたりしていたのだけれど、この悪癖がたまたま役立ったというべきか。

定年退職後、札幌に転住してから道民カレッジで小説に関する講演の機会があったとき、この小咄を再び冒頭にやってみた(私の作品は士別を舞台にしたものがほとんどなので)。札幌の人たちには初耳に違いなく、このとき会場が割れんばかりの拍手、とは大げさだけれど、かなりウケた。あまりの反応のよさに私自身びっくりして、「あのう、ここは拍手をいただくところではありません。本題はこれからです」と言ってしまったくらいだ。

あまり中身のある話なんてできるほうではないが、私が本当に伝えたいこと──どんなにつまらない人生を送ったと思っている人にも、他人を感動させる素材は必ずある。小説とは、その人が人生の危機にどう立ち向かったか、を書くことだ──は受講者の脳裏に残っているかどうか? 案外、この小咄くらいしか記憶されていないのでは、と思ってみる……。

(2017/5/18)

●猫展に『われらリフター』が

北海道文学館が“ネコ! ねこ! 猫!!”展とやらを開催している。数日前、行ってきた友人からメールがあって、私の小説集『われらリフター』(柏艪舎版)が道内作家コーナーに展示されていた、と知らせてきた。

11月末から始まったこの“猫”展は、文学に現れた猫、つまり小説・エッセイ・詩・短歌・俳句・川柳などに描かれている猫を紹介する催しだが、表紙や挿絵のなかの猫、絵本や童話の猫も多く展示され、親子〜家族ぐるみで楽しめるようだ。

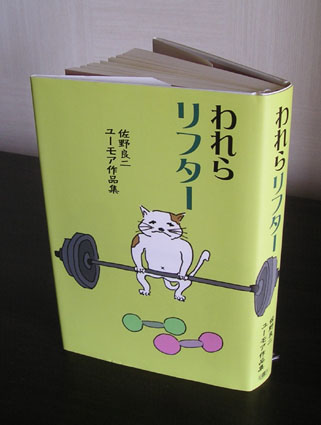

展示されているという柏艪舎版『われらリフター』は、表題作はじめ、私のユーモア系小説を集大成するもので(中短篇5篇)、飼い猫と家族の交流を書いた短篇「猫も歩けば」も収録している。その関連から、表紙カバーには猫がバーベルを挙げているユーモラスなイラストが描かれている。

展示担当の学芸員は、この本を、収録の猫作品によって選んだのか、あるいは単に表紙に猫が出ていたから選んだのか、どうも後者のような気がしてならない。だとすれば、装丁画を描いた人には悪いが、なんとなく面白くない気分になってくる。ということで、まだ見に行っていないのだ。

いまやすっかり文学離れをした私には、猫といえば彫刻のほうに熱中している。木彫猫を展示したいとあれば何10匹でもOKだが、しかし、文学館であって美術館ではないから、お門違いのことは言えまいなぁ。まあ、いずれにせよ、笑っていればいいことなのだけれど……。

いまや空前の猫ブームとか。猫好きの方、好奇心の旺盛な方、どうぞご覧あれ。(2015212/23)

期間 2015年11月28日(土)〜2016年1月17日(日) 9:30〜16:30

会場 北海道文学館 札幌市中央区中島公園1-4

休館日 月曜日(1月11日は除く)、12月29日(火)〜1月3日(日)、1月12日(火)

●渡辺淳一氏を騙す

22年も前の話だが……。私は札幌パークホテルで開かれた渡辺淳一氏の還暦パーティに招かれた。というより、本当は氏にではなく、当時の『文学界』の編集長・T氏に呼ばれたというほうが正しいのかもしれない。私は小説『闇の力』で、その年の北海道新聞文学賞を受賞したので、編集長として出札のついでに、この無名の新人に会っておきたいと考えたのだろう。

田舎でわけもわからず書いていた私には、そんな晴れがましい場に出たことはなく、緊張と興奮にとらわれていた。会場には大勢の渡辺フアンが詰めかけ、それも着飾った中年女性が圧倒的に多く、脂粉の香りで卒倒しそうだった。

渡辺氏がやってきて、私と対面した。氏は道新文学賞の選考委員をしていて、新聞に載った評のなかで一番ほめてくれた人だった(作品を文藝春秋に持ち込んでくれたのも氏だった)。

開口一番「あの木崎が死ぬシーンは、本当にあった話だろう」と言った。私は即座に「いいえ、あれは作り話です」と事実を言うと、驚いて「そうなのか、……まさに野に遺賢ありだなあ」と身に余る最大級の賛辞を賜ることになった。

それは『闇の力』第1章のラストで、夜間高校に通う親友が猛吹雪で道を誤り、川にはまって死ぬ場面なのだが、選考のため読んだ渡辺氏の印象に残るシーンだったらしく、それがプロ作家をして本当の出来事と思わせる迫真の描写だったということか、と私は一気に舞い上がった。

ついで、同席していた道内の先輩作家(名前は知っていたが、名刺交換で初めて顔を知った)や中央の出版社の編集者からも声をかけられ、これからは、次作をどんどん書かないとだめだよ、とハッパをかけられた。

T編集長には別席でいろいろ激励され、慫慂されたのだが、その数カ月後、舞い上がった私が次に書いたのは性を笑いとばそうと試みた「五味氏の宝物」だった。先の「闇の力」が超真面目な純文学、次がふざけまくったエンターテインメントと、一貫性のない私は、絶好のチャンスを活かすことができず、その後、文壇とやらに登ることはできなかった。

北海道文学館でいま開館20周年特別展“没後1年 渡辺淳一の世界”が開かれている(2015年4月18日〜6月21日)。北のロマンを描き続けたベストセラー作家の原点に触れてみてほしい。私としては、新人にやさしい氏の視線と声音を偲ぶ思いだ。

(2015/4/18)

●初出版は手作り豆本

これが出版といえるかどうか、初めての本は手作りの豆本だった。当時、愛書家で本の装丁やエクスリブリスに造詣の深い人と交流があり、いろいろな本を見せてもらっているうちに興味を持った。

短篇らしいものが書けたとき、処女作記念にやっちゃえと思って、30部を作った。木版画の口絵を和紙に刷ったりして、自分なりに凝ったつもり。小説を書くコツを得たのなら、さらに次作に向うべきだったのに、いま思えば、道草を食っているとしか見えない。

豆本を愛好する人はあまり表立たないが、隠れコレクターがけっこういるようだ。えぞまつ豆本の会の機関紙『えぞまつ通信』に紹介され、東京から注文がきてびっくり仰天、こんな本にお金をもらうわけにはいかず、畏れ入って進呈させていただいた。1978年刊、37歳だった。

「どん」とは、穀物の実をはじけさせた菓子。今はあまり見かけないが、米やトウモロコシなどを釜に入れて熱し、いい焼き加減のところで蓋の留め金をハンマーで叩き開ける、そのとき「どん!」と大きな音がする。ポップコーンに似ているが、どんは釜を密閉して熱するので、実が発砲スチロールのように膨張して食べやすい。カリッとしているが噛めば一瞬に溶ける感じで、食べ始めるとやめられない。戦後の食糧事情のわるいころ、その辺にある雑穀で加工できる手ごろな菓子だった。